地球深部ダイナミクス研究センターとは

20世紀のめざましい科学技術の進歩によって、人類の長年の夢であった宇宙旅行や海底探査が実現されましたが、私達の住む地球の中は依然として未踏の地です。しかし、確かに21世紀に至った今日においても地球深部に行くことは困難ですが、最新の科学技術を用いれば地球深部の詳細な構造や物質構成、またその動き(ダイナミクス)を科学的に解明し、3次元的に視覚化することさえ可能です。

愛媛大学では、このような地球深部科学の分野で、実験的手法やコンピューターを駆使した先端的研究がおこなわれてきました。特に理学部における超高圧実験や放射光実験による地球構成物質の研究、地震波トモグラフィー (CT)による地球深部構造の研究、工学部における高いガス圧下での物性測定などの分野では、世界でもトップレベルの特徴的な研究や技術開発が展開されてきました。このような実績を踏まえ、理学部と工学部にまたがる関連分野を有機的に結びつけ、地球深部の物質科学・構造・ダイナミクスに関する研究教育の一層の推進を図ることを目的に、省令に基づく学内共同教育研究施設として、愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターが平成13年4月に新設されました。

本センターでは、上記の分野で培われてきた革新的技術と独創的研究をさらに発展させ、地球深部関連科学の総合的推進を図ります。また学内の広範な基礎科学分野の研究交流の促進を目指すとともに、国内外の関連研究機関との交流および情報発信の拠点としての役割を担うことも重要な目的としています。

本センターの活動により、地球深部の微細構造や物質構成、それらの物理的性質や化学組成、マントル対流や地震・火山の発生などのダイナミックな挙動、さらには地球および惑星の起源と進化の解明が大きく進展するものと期待されます。また、このような基礎科学分野での研究成果とともに、極端条件を利用した新物質の開発など、理工連携による新たな研究分野の創成も見込まれています。

センター長挨拶

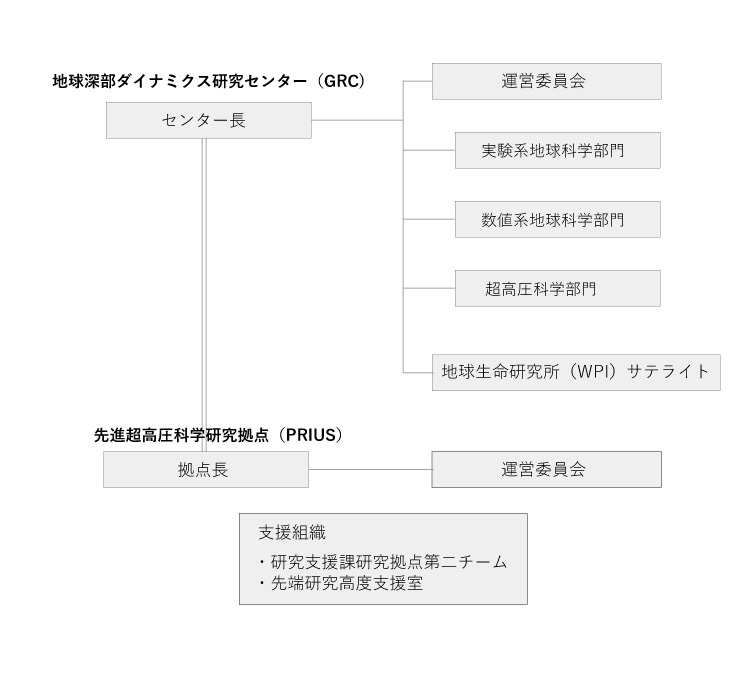

地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)は、愛媛大学の特徴ある先端研究を担うセンター(文部科学省省令施設)として、2001年に理学部・工学部の地球深部科学関連分野の教員を中核として設立されました。設立以来「国際性 (International)」、「革新性 (Innovative)」、「学際性(Interdisciplinary)」を3つの“I言葉”として、活発な研究教育活動をすすめてきました。

この間、「学術創成研究」「特別推進研究」「新学術領域研究」などの大型科研費の研究代表者や領域代表者を輩出し先端研究を推進する一方で、地球科学分野におけるグローバルCOE拠点の1つ(地球深部物質学拠点)にも選出され、若手研究者の育成においても大きく貢献してきました。また世界トップレベル拠点形成プログラム「地球生命研究所」(東工大)において、サテライト機関としての役割も担っています。

一方で、2013年には共同利用・共同研究拠点「先進超高圧科学研究拠点 (PRIUS)」として文科省の認定を受け、高圧科学分野の我が国唯一の拠点として活発な共同研究活動を展開しています。これに伴い、地球科学だけでなく物理学・化学・材料科学など、超高圧を軸とした学際共同研究が活発化し、2022年には新たに超高圧科学部門が設置されました。世界最大・最多のマルチアンビル装置群や、独自の「ナノ多結晶ダイヤモンド(NPD = ヒメダイヤ)」、また第一原理計算分野を中心とした高度な数値シミュレーションなど、GRCの特徴ある装置や技術を活用し、高圧力科学の世界的拠点として役割を果たしていきたいと考えています。

沿革

| 4月 | 地球深部ダイナミクス研究センター発足(省令学内共同教育研究施設) |

| 9月 | センター設立記念講演会 |

| 11月 | 松山にて高圧討論会開催 |

| 2月 | ナノ多結晶ダイヤモンド(ヒメダイヤ)合成発表(Nature誌) |

| 4月 | 総合研究棟完成 DIA型マルチアンビル装置ORANGE-3000導入 学術創成研究「放射光と超高圧技術による地球深部物質の探査」開始(~2008年3月) |

| 1月 | 100万気圧を超える地球深部での炭酸塩鉱物の安定性について発表(Nature誌) |

| 9月 | GRCと北京大学理論応用地球物理学研究所によるシンポジウム開催(於北京大) |

| 4月 | スーパーサイエンス特別コース開始 |

| 9月 | 松山にて日本鉱物学会・日本岩石鉱物鉱床学会開催 |

| 1月 | マントル最下部物質ポストペロブスカイトの弾性波速度について発表(PNAS誌) |

| 3月 | 研究成果発表・外部評価会(設立5周年) |

| 5月 | 下部マントル鉱物中の鉄のスピン転移モデルを発表(Physical Review Letter誌) |

| 6月 | D-DIA型超高圧変形装置(MADONNA)導入 |

| 12月 | 放射光高圧鉱物・材料科学ワークショップ開催(於アルゴンヌ国立研先進放射光施設) |

| 2月 | マントル遷移層温度圧力条件下での弾性波速度精密測定について発表(Nature誌) |

| 3月 | (米)シカゴ大学地球科学放射光コンソーシアムと学術交流協定締結 (米)ストーニーブルック大学鉱物物性研究施設と学術交流協定締結 (仏)エコールノルマル高等教育研究機関地質学研究施設と学術交流協定締結 (台湾)国立成功大学地球科学研究所と学術交流協定締結 |

| 4月 | (独)バイロイト大学バイエルン地球科学研究所と学術交流協定締結 |

| 5月 | (豪)オーストラリア国立大学地球科学研究所と学術交流協定締結 |

| 6月 | 特別推進研究「Fe系物質の超高圧下での挙動と最下部マントル~内核の物質科学」開始(~2013年3月) グローバルCOEプログラム「先進的実験と理論による地球物質学研究拠点」開始(~2013年3月) |

| 11月 | 第1回グローバルCOE国際シンポジウム開催(於松山) |

| 12月 | グローバルCOEプログラム発足記念フォーラム ポストペロブスカイトの安定性に対するアルミニウムの固溶効果について発表(PNAS誌) |

| 3月 | 100万気圧超の高圧領域まで使える新しい圧力目盛について発表(JGR誌) |

| 4月 | 創石実験室完成,6000トン駆動マルチアンビル装置(BOTCHAN-6000)導入 |

| 5月 | (中)中国地質大学地質形成鉱産資源国家重点研究室と学術交流協定締結 (中)四川大学原子分子物理研究所と学術交流協定締結 |

| 6月 | バイロイト地球科学研究所との合同ワークショップ開催(於バイロイト) |

| 8月 | 物質の状態方程式に関するサマースクール開催(於松山) |

| 12月 | 下部マントル条件下でのパイロライトの相変化・密度変化について発表(Science誌) 核マントル境界近傍の温度構造の制約について発表(PNAS誌) |

| 3月 | グローバルCOEプログラム中間外部評価会開催 |

| 11月 | 第2回グローバルCOE国際シンポジウム開催(於中国武漢) 1cmサイズのヒメダイヤ合成に成功 |

| 1月 | 二酸化ケイ素の最高高圧相とスーパーアース内部構造について発表(PNAS誌) |

| 9月 | カーネギー研究所地球物理実験施設と合同ワークショップ開催(於ワシントン) |

| 10月 | 入舩センター長が国際高圧力学会会長に就任(~2015年) GRC10周年記念講演会開催 |

| 1月 | 共同研究先の住友電工からナノ多結晶ダイヤ製品化 |

| 8月 | 高硬度・高靱性セラミックス(ナノ多結晶スティショバイト)合成について発表(Scripta Materialia誌) |

| 10月 | WPI「地球生命研究所」(東工大)の愛媛サテライト開始 |

| 3月 | 第3回グローバルCOE国際シンポジウム開催(於松山) |

| 4月 | 「先進超高圧科学研究拠点(PRIUS)」が共同利用・共同研究拠点として文科省から認定 |

| 1月 | PRIUS設立記念講演会開催 |

| 2月 | 下部マントル深部における新しい高圧含水鉱物の合成について発表(Nature Geoscience誌) (露)モスクワ州立大学地質学部と学術交流協定締結 |

| 4月 | 国立大学附置研究所・センター会議入会 |

| 6月 | 新学術領域研究「核-マントルの相互作用と共進化 ~統合的地球深部科学の創成~」開始(~2020年3月) |

| 7月 | 地球下部マントルの鉱物組成モデルについて発表(Nature Geoscience誌) |

| 7月 | 核マントル境界圧力まで重力的・熱力学的に安定な含水鉱物をはじめて発見(Nature誌) |

| 1月 | CaPvの弾性波速度測定に成功 (Nature誌) |

| 4月 | GRC設立20周年 |

| 10月 | PRIUSが共共拠点期末評価で最高区分のS評価 |

| 9月 | 深発地震発生の新しいメカニズムを提案 (Nature Communications誌) |

| 5月 | 超高圧実験により初期地球大酸化イベントを提案 (Nature Geoscience誌) |