地球深部の動的物性

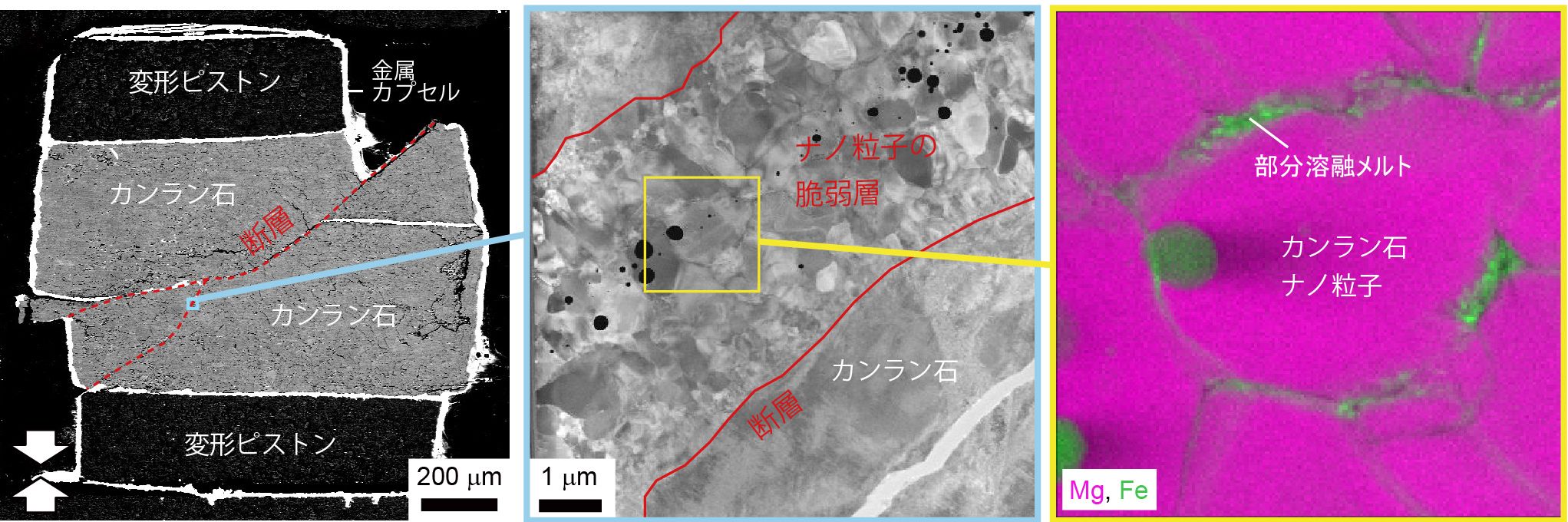

高温高圧実験を軸とした実験岩石学的手法に基づいて、地球深部物質についてのレオロジー、元素拡散、鉱物化学反応カイネティクス、微小地震などの動的物性の解明を進めています。レオロジーの研究では、D-DIA装置やD111型装置を用いた高温高圧変形実験により、下部マントル最上部までの地球深部条件で岩石・鉱物を変形させ、その粘性率や微細組織の発達を調べ、地球内部での物質の輸送速度、流動パターンなど地球内部進化の理解の鍵となる性質を明らかにしています。また、実験試料の微細組織の多様な手法による分析を通じて、レオロジーや元素拡散を司るミクロなメカニズムを明らかにし、物質の動的物性の総合的な解明を目指しています。これらに加えて、変形に伴う微小破壊音の測定を通じて、地球深部でおこる地震の発生メカニズムの解明を進めています。

最近では(1)マントル鉱物・内核物質の粘性率測定に基づいた地球深部での物質輸送、(2)マントル鉱物の変形誘起選択配向から探る地球内部地震波異方性の成因、(3)差応力下のマントル鉱物の微小破壊音測定から探る深発地震の成因などの研究テーマに取り組んでいます。

結晶化メカニズムから探る材料科学

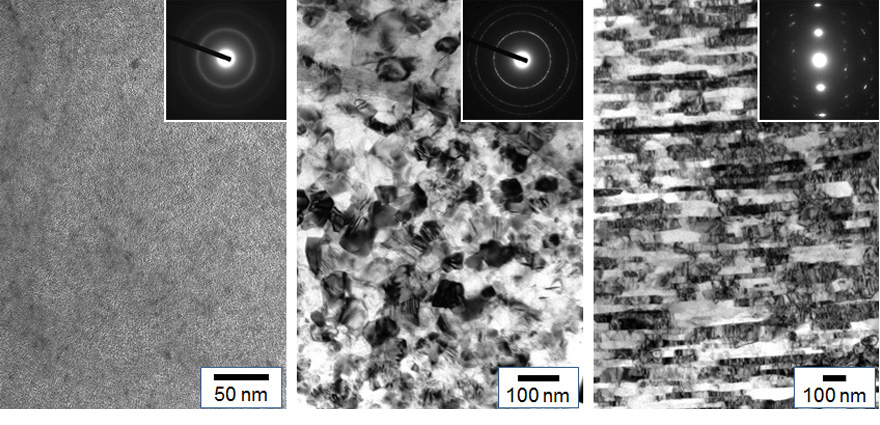

高温高圧という極限環境における鉱物の相転移や結晶化,組織化のメカニズムを高圧実験(その場観察と回収試料の分析)および,天然試料の観察を通して調べています.鉱物は,結晶構造や周囲の化学的条件,温度圧力条件などに応じて固有の形態,産状を示しますが,そのような環境下で鉱物がどのように結晶化したかという痕跡は,しばしば微細組織の中に記録されています.電子顕微鏡を用いると,そのような試料の表面・内部組織,化学組成,結晶構造,結晶方位などの様々な情報をミクロ~ナノ領域から引き出すことができます.最近,この研究手法を地球科学だけでなく材料科学の研究へも積極的に活用しています.例えば,高温高圧下におけるグラファイト-ダイヤモンドの相転移および組織化プロセスは,出発物質に用いるグラファイトの結晶性に強く依存することが分かってきました.その仕組みを鉱物学・結晶学的見地よりきちんと理解すれば,新しいアイデアを次の実験に反映させることも可能です.様々な出発物質,合成条件で試行錯誤を繰り返し,現在ではナノ多結晶ダイヤモンドの微細組織制御もできるようになっています(図参照)

実験鉱物物性・岩石化学

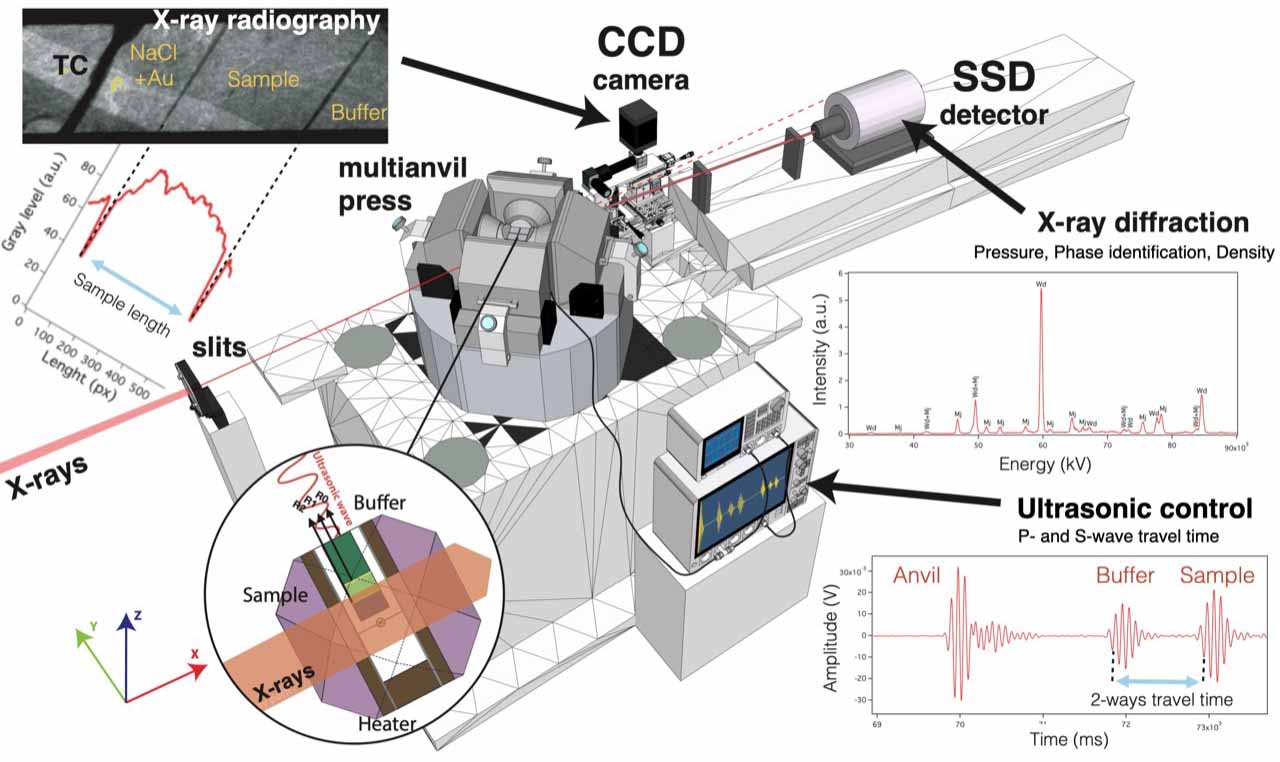

地震波の伝播速度などの地球物理学的情報は、地球内部の層構造や密度・弾性的性質に関する情報を与えてくれますが、地球内部に存在する物質やその化学組成については教えてくれません。本グループでは、マルチアンビル装置やダイヤモンドアンビル装置を用いた超高圧高温実験技術の開発を進めるとともに、このような最新の超高圧実験技術と放射光X線その場観察を組み合わせ、地球のマントルや核物質の結晶構造変化(相転移)や融解関係、また密度や弾性などの物性の精密測定を行っています。特に下部マントルや沈み込むプレート(スラブ)、また地球の中心核に焦点を合わせ、これらの物質中の相関係の解明と物性測定結果を、地球物理学的情報と対比させることにより、その化学組成やダイナミクス及び進化過程の解明を目指しています。

実験系地球科学部門メンバー

| 名前 | 職名 | |

|---|---|---|

| 西原 遊 ニシハラ ユウ | 教授 | 研究室HP / 要覧 |

| 大内 智博 オオウチ トモヒロ | 准教授 | 研究室HP / 要覧 |

| Gréaux Steeve グレオ スティーブ | 講師 | 要覧 |

| 桑原 秀治 クワハラ ヒデハル | 講師 | 要覧 |

| 井上 紗綾子 イノウエ サヤコ | 助教 | 要覧 |

| Zhang Youyue ザン ヨーユエ | 助教 | 要覧 |